Folge 2 – Flucht nach New York

Als die letzte Hoffnung starb

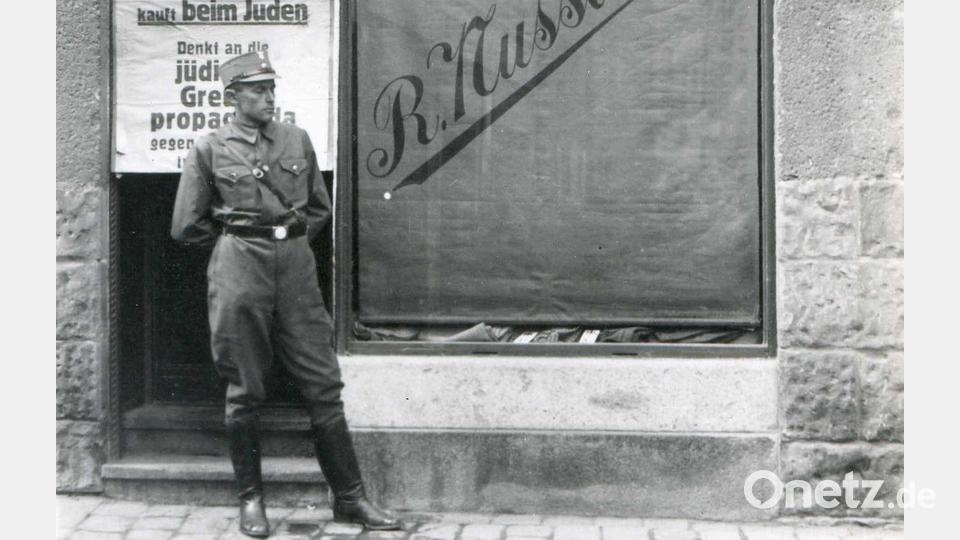

"Weiden und Umgebung blieben auch von diesen Ereignissen nicht verschont. Dabei wurde die Synagoge schwerbeschädigt, die Einrichtungs- und Kultgegenstände warf man auf die Straße, wo sie geraubt oder verbrannt wurden. Dass die Synagoge selbst nicht in Brand gesteckt wurde, ist wohl in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie ein normales Reihenhaus ist und somit die Nachbarhäuser mitgelitten hätten. Auch die jüdischen Geschäfte und Wohnungen in der Innenstadt wurden zerstört und geplündert. Während die aufgebrachte Menge noch weiter plünderte, holten SA-Aktivisten jüdische Frauen – teilweise blutend – aus den Betten und zerrten sie bis vors Rathaus. Die Polizei griff gemäß ihren Anweisungen erst dann ein, als das Schlimmste schon vorüber war." So beschreibt Professor Michael Brenner die Reichspogromnacht in Weiden in seinem Buch "Am Beispiel Weiden – Jüdischer Alltag im Nationalsozialismus". Brenner ist einer der angesehensten Experten zu jüdischer Geschichte weltweit, er ist Sohn von zwei Holocaust-Überlebenden. Sein Vater war sogar der Leiter der Jüdischen Gemeinde in Weiden.

"Nach den Pogromen im November 1938 wurden so gut wie alle jüdischen Männer nach Dachau gebracht", erklärt Michael Brenner. Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, von den Nazis verharmlosend auch "Reichskristallnacht" genannt, sie war eine Zeitenwende für Juden in Weiden und ganz Deutschland. Denn spätestens nach diesen Pogromen wussten alle, dass Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher in Deutschland waren.

Die Flucht des Robert Kupfer

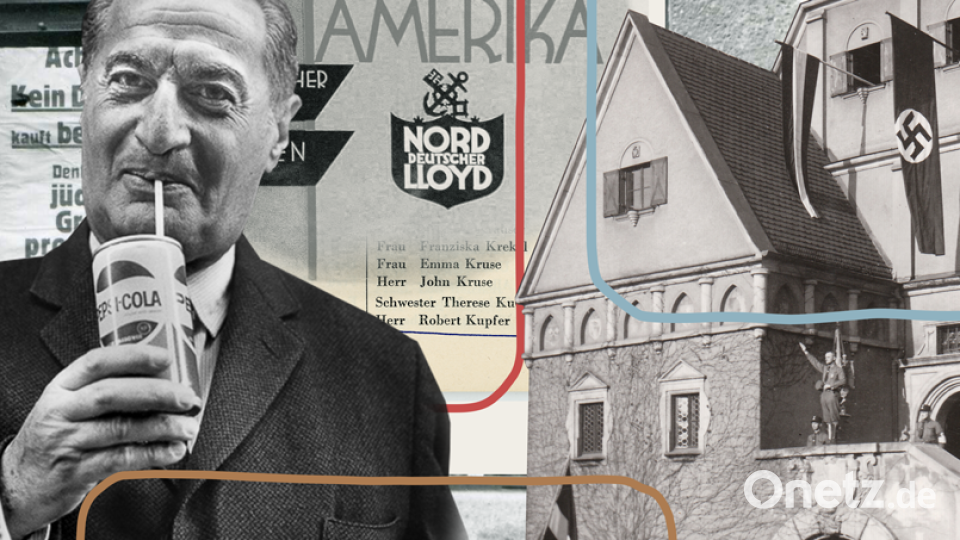

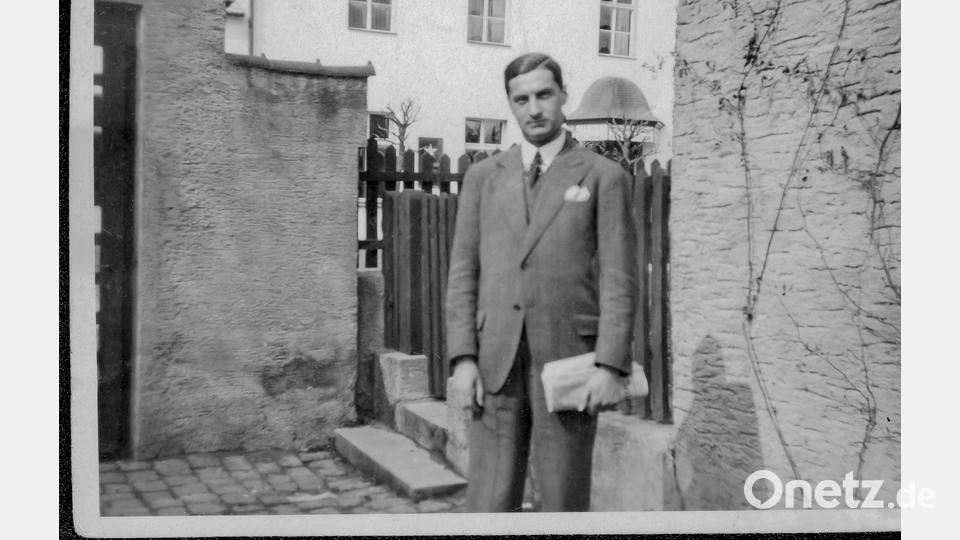

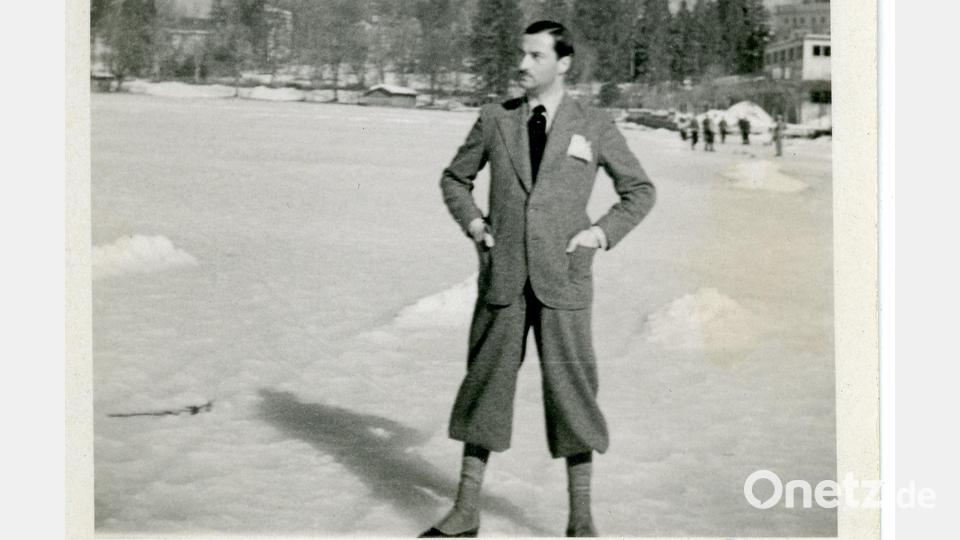

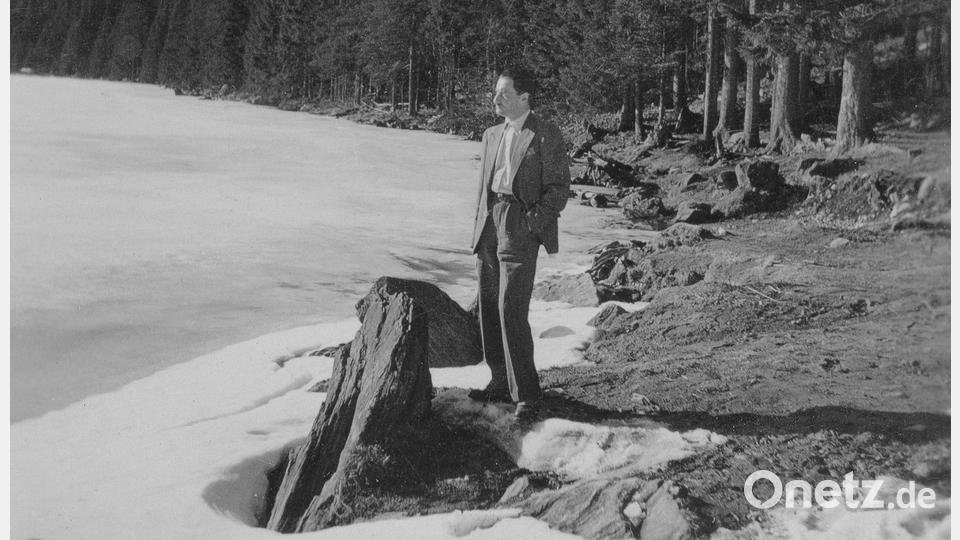

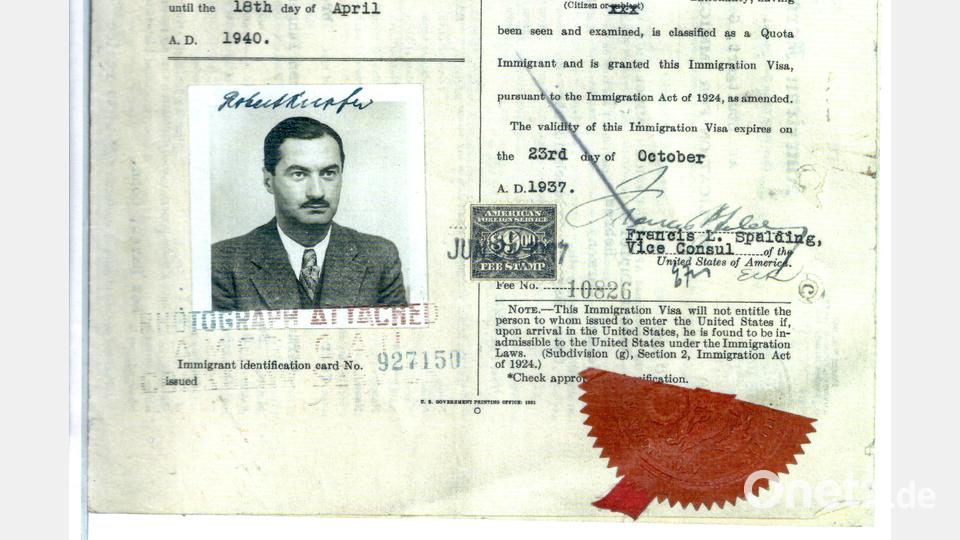

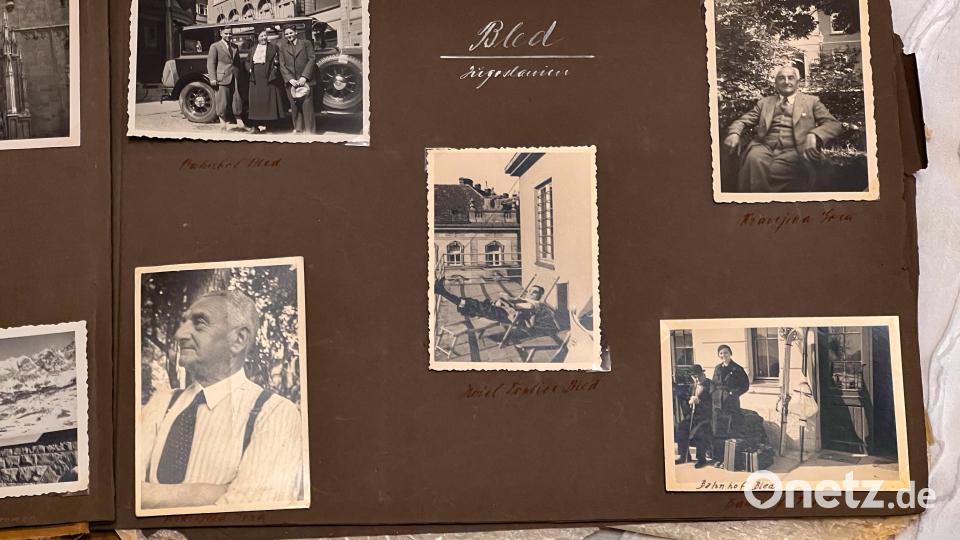

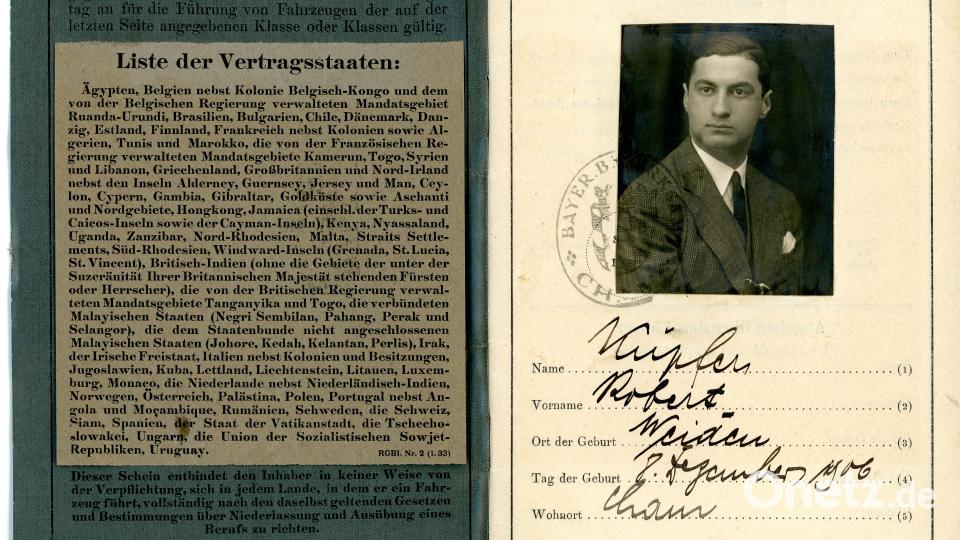

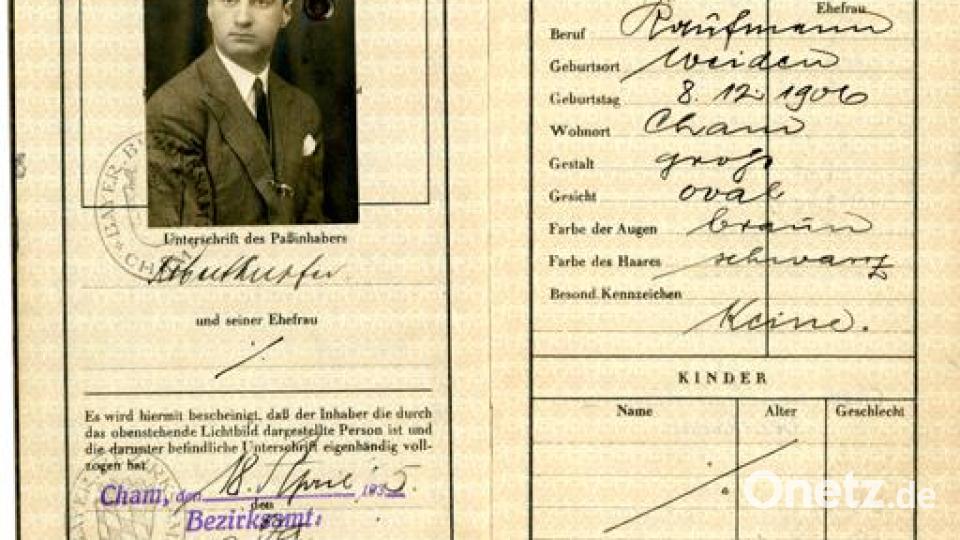

Robert Kupfer ist der Sohn von Otto Kupfer – also ein Enkel von Eduard und Franziska "Fanny" Kupfer. Am 14. Oktober 1937 teilte Robert der Stadt Cham offiziell mit – dort wohnte er zuletzt in Deutschland – dass er beabsichtige, in die USA auszuwandern.

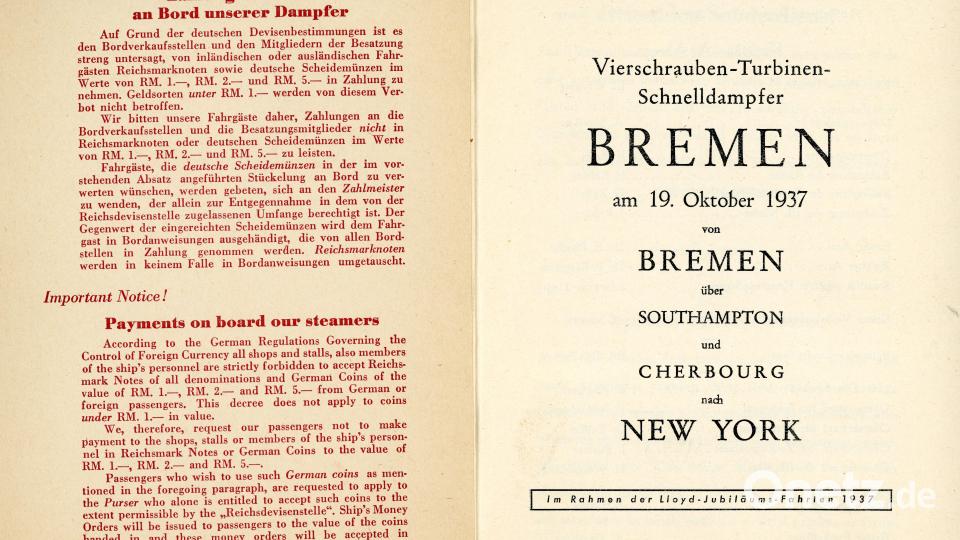

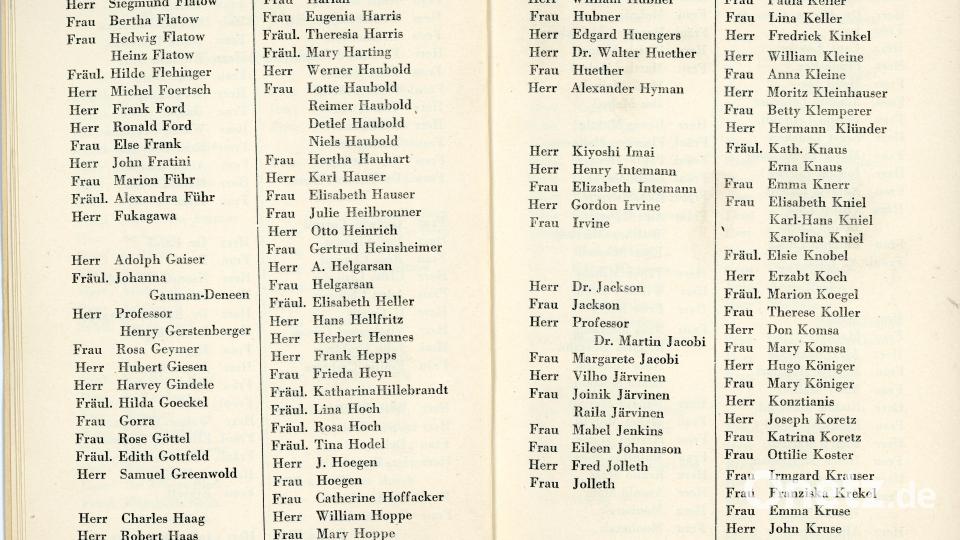

Am 15. Oktober überquerte er bereits die Grenze nach Frankreich. Fünf Tage nach seiner Einreise nach Frankreich ging Robert Kupfer in Cherbourg an Bord der SS Bremen und begab sich auf die fünftägige Reise über den Atlantik nach New York. Der Dampfer war das Juwel der Norddeutschen Lloyd-Flotte, er galt zeitweise sogar als schnellstes Schiff auf der Transatlantik-Route. Das schlanke Schiff mit dem bauchigen Bug beförderte mehr als 2000 Passagiere, von denen viele, wie Robert Kupfer, aus Nazi-Deutschland flohen. Am Montag, dem 25. Oktober 1937, lief die Bremen in den New Yorker Hafen ein, glitt an der Backbordseite an der ausgestreckten Fackel der Freiheitsstatue vorbei und steuerte auf die Wolkenkratzer zu. Als Robert Kupfer an den Piers des Hudson River schließlich die Gangway verließ, war er 30 Jahre alt. Von nun an war er Robert Cooper. Und der sollte und wollte nie wieder nach Deutschland zurückkehren.

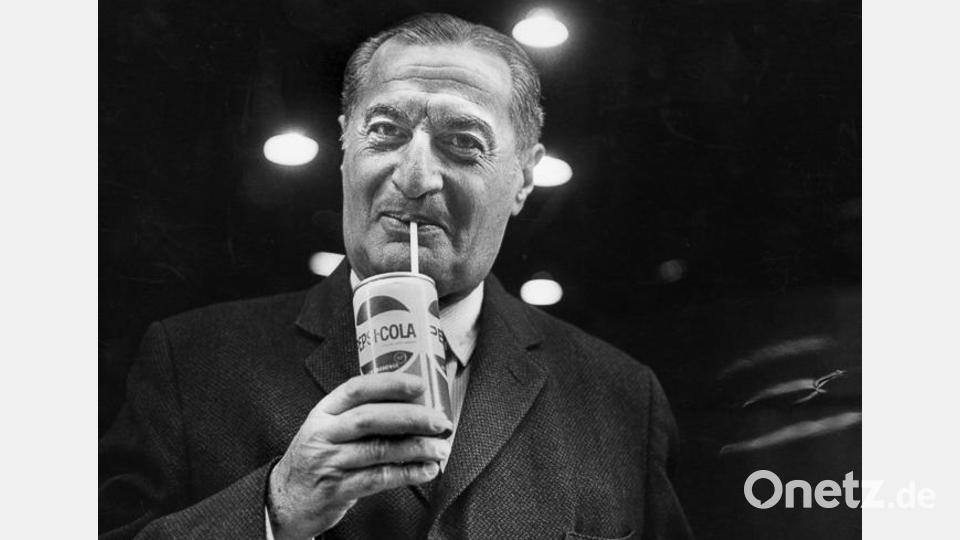

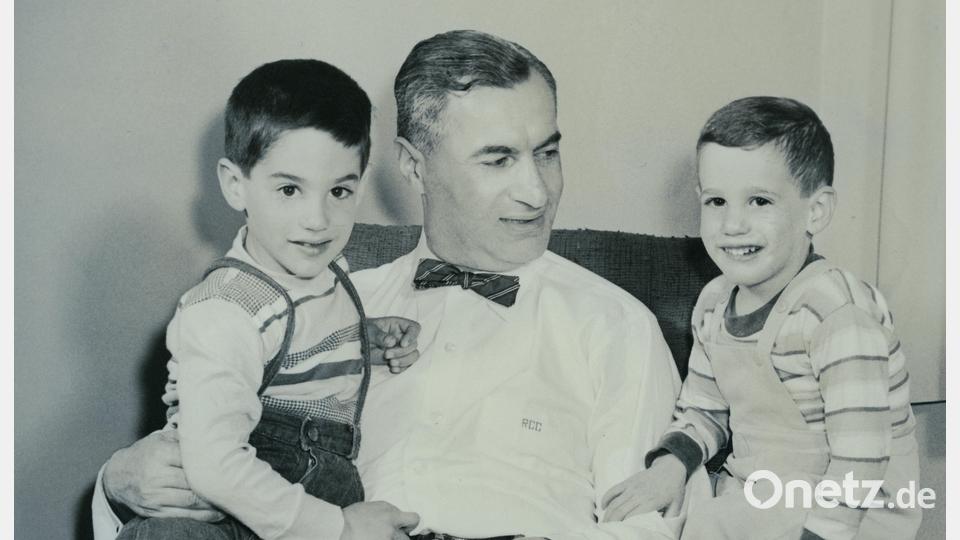

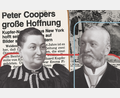

Mit 30 Jahren startete Robert Cooper also als US-Bürger in ein neues ungewisses Leben auf einem anderen Kontinent. Er ließ sich in New Haven im Bundesstaat Connecticut nieder. Ins Deutsche übersetzt, bedeutet "New Haven" übrigens nicht nur "Neuer Hafen", sondern kann auch "Neuer Zufluchtsort" heißen. Na, wenn das mal nicht passt. New Haven liegt knapp zwei Zugstunden von New York City entfernt an der amerikanischen Ostküste. Ganz in der Nähe liegt die weltberühmte Yale-Universität. Robert Cooper fand schnell Anschluss in der jüdischen Gemeinde vor Ort. In New Haven lernte er auch seine künftige Frau Gertrude Schwartz kennen. Gertrudes Vater führte eine Firma, die Damenkleider und -blusen herstellte. Gertrude und Robert heirateten im Jahr 1946. Sie war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt, er bereits 39 Jahre. Robert Cooper stieg in die Firma seines Schwiegervaters ein und übernahm die Geschäfte komplett, nachdem dieser verstorben war. 1949 bekamen sie ihren ersten Sohn, Richard. 1951 kam ihr zweiter Sohn, Peter, zur Welt. Robert Cooper verstarb 1976 an den Folgen einer Krebserkrankung.

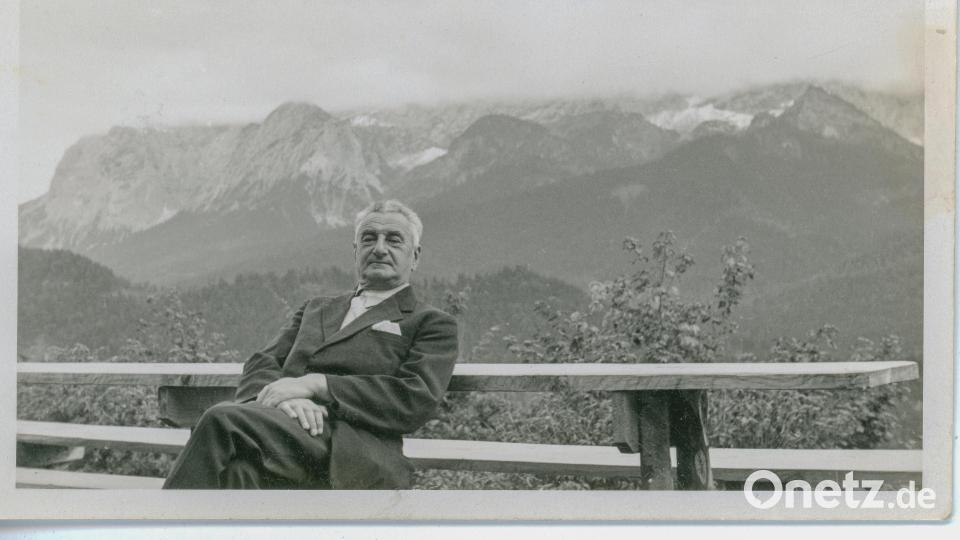

Der Kampf um Otto Kupfers Leben

Im Gegensatz zu seinem Sohn Robert entschied sich Otto Kupfer zunächst gegen die Flucht aus der Oberpfalz ins Ausland. Er war der letzte Weidener Fabrikdirektor aus der Familie. Im März 1939, rund vier Monate nach der Reichspogromnacht, musste Otto Kupfer die Villa in der Bahnhofstraße 33 verkaufen. Otto und seine Schwester Mina lebten nach dem erzwungenen Verkauf noch einige Monate in der Villa, bevor sie nach Frankfurt zogen. Zahlreiche Briefe, die Peter Kupfer später auf dem Dachboden in New Haven gefunden hatte, beweisen, dass Robert verzweifelt versucht hatte, seinen Vater Otto doch noch irgendwie aus Deutschland rauszuholen. Er versuchte von den USA aus über viele Wege, eine Ausreise zu organisieren. Doch das war alles andere als leicht.

Im November 1941 erhielt Otto Kupfer schließlich ein Visum für die Einreise nach Kuba und Robert buchte ihm einen Platz auf einem Dampfer, der nach Havanna fuhr. Das Schiff sollte am 15. Dezember in Spanien ablegen. Doch es gab Verzögerungen beim Beschaffen der erforderlichen Dokumente. Der Dampfer fuhr ohne Otto Kupfer ab. Fast ein Jahr später, am 1. Oktober 1942, erhielt Otto Kupfer ein zweites Visum für die Einreise nach Kuba. Doch da war es schon zu spät. Er und seine Schwester Mina wurden bereits nach Theresienstadt deportiert.

Folge 3 – Neues Leben in New Haven

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.