Der Biermesser hatte das für jeden Bürger gebraute Quantum Bier zu messen und zu notieren. Nach seinen Angaben berechnete der Stadtschreiber die zu zahlende Biersteuer. In der Zeit des Kommunbrauwesens musste einmal wöchentlich der Braumeister im Rathaus erscheinen und die Steuer entsprechend den Angaben des Biermessers entrichten.

Letztlich war diese natürlich vom brauberechtigten Bürger zu zahlen. Die Erhöhung der Biersteuer war eine der einfachsten Maßnahmen, Mehreinnahmen zu erzielen. So wurde zum Beispiel der Neubau des Turm der Martinskirche in Amberg nach dem Spanischen Erbfolgekrieg (1701 bis 1714) mit der (erhöhten) Biersteuer finanziert.

Verkauf verboten

Die Klöster, die meist das beste Bier hatten, waren von der Ungelt-Zahlung befreit. Das von ihnen gebraute Bier sollte nur zur Deckung des Eigenbedarfs, für Kranke und Pilger dienen. Nicht selten drohte der Kurfürst einem Kloster mit Entzug der Konzession, weil es beim Verkauf von Bier erwischt wurde.

Bereits vor 500 Jahren, bei der Verabschiedung des Reinheitsgebotes, lesen wir von der Befürchtung, dass Studenten des schlechten Bieres wegen aus Ingolstadt abwandern könnten. Oder: Ende des 17. Jahrhunderts bitten die Jesuiten den Kurfürsten in Amberg, eine eigene Brauerei errichten zu dürfen, da das hiesige Braunbier zu schlecht sei und sie das "Weisse Bier" nicht gewohnt seien.

Es war nicht nur das Können des Braumeisters - auch die Qualität des Hopfens, die Temperatur beim Brauprozess und bei der Lagerung, das Wasser, die Sauberkeit und schließlich die "Hefe-Ersatz-Produkte" beeinflussten den Geschmack des Bieres. Zwar kannte man im 19. Jahrhundert die Hefe bereits, konnte jedoch bis 1883 nicht zwischen ober- und untergäriger Hefe unterscheiden.

Bestes Bier

Nicht umsonst hieß es früher "Heute back' ich, morgen brau' ich." Beim Bäcker war die Luft stets voll Hefesporen - er hatte oft das beste Bier. Seit 1883 kennen wir die Reinhefe. Kühlmaschinen waren erfunden worden, erstmals gelang es, Bier hoher Qualität zu brauen.

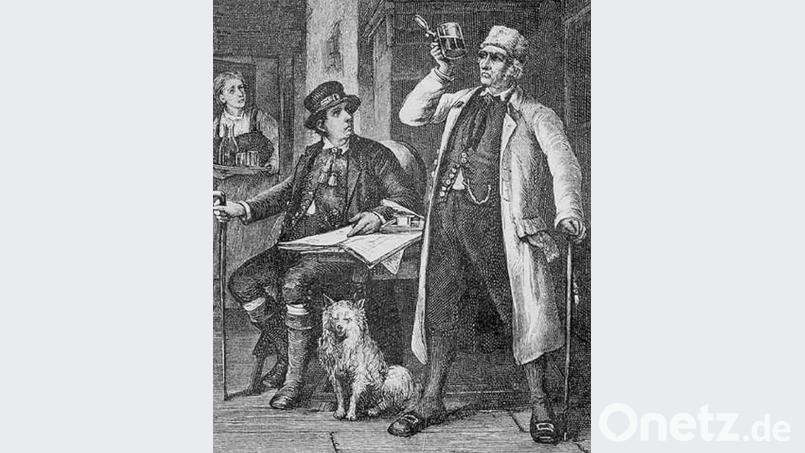

Eine der wichtigsten, doch bei den Brauern ungeliebte Person, war der Bierkieser, der Qualitätsprüfer. Als städtischer Beamter hatte er die Qualität des zum Ausschank kommenden Bieres zu kontrollieren. Dies war nur nach Geschmack möglich.

Also war es dem Bierkieser, Beauftragter der Stadt, verboten, ab dem Vorabend der Prüfung Fisch, Salziges und alles, was die Geschmacksnerven beeinflussen könnte, zu essen. Die Prüfung war naturgemäß sehr subjektiv, eine Zuwendung konnte das Ergebnis, zumindest im Grenzbereich, sehr wohl beeinflussen.

Fassboden ausschlagen

War das Bier tatsächlich ungenießbar, gab es eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Brauer zu strafen. Wir alle kennen den Spruch: "Dem Fass den Boden ausschlagen." In Nürnberg wurde bei schlechtem Bier dem Fass der Boden ausgeschlagen und das Bier in die Pegnitz geschüttet. War das Bier "gerade noch" trinkbar, musste es billiger ausgeschenkt werden. Schlimmer noch, wenn der Bräu das schlechte Bier selbst trinken musste. In die Märchen-Schublade gehört die oft gezeigte Prüfung des auf eine Bank geschütteten Bockbieres, auf der dann nach einer Trockenzeit die darauf sitzenden Zecher kleben bleiben sollen.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.